- 来源:西北院

- 发布时间:2025-04-10

-

3月的黄土高原,春风掠过千年塬峁,见证着现代化的工业力量与古老的黄土地“碰撞”出创新发展的蓬勃乐章。在国家级石油化工项目延安1000万吨/年炼化一体化转型升级项目原油储备库工程施工现场,数台旋挤压灌一体机一齐运作,正以高效精准的节奏开展地基施工任务。

由中国能建西北院(下文简称西北院)自主开发的旋挤压灌挤密桩技术(SSPG)在该工程中实现了国内首次全面应用,以创新之力破解传统地基处理技术难题,为这座屹立于典型湿陷性黄土地貌区的千亿级工程筑牢根基。

技术革新突破施工困境

延安原油储备库项目位于陕西省延安市洛川县工业园区东侧,占地面积约为604.5亩,拟建设8台总计100万立方米的原油储罐,储罐最大直径95米,高25米。这样的建设规模对于地处IV级自重湿陷性黄土上的项目而言,地基施工高挖高填、高边坡、黄土湿陷等成为首先要面对的技术难题。

“起初我们尝试采用灌注桩桩基方案,但算下来,造价太高,严重超出预算”,项目负责人表示。

据了解,在我国西北地区尤其是黄土高原地区,广泛分布着湿陷性黄土。此种土质易引发地质沉降,使施工难度大大增加,通常采用挤密法进行地基处理。传统挤密法施工受人为及客观因素影响较大,常出现多填料、少夯击现象,从而导致桩体直径和桩间土挤密效果难以满足工程质量要求。部分工程为确保工程质量,不得不采用工艺复杂的混凝土灌注桩地基处理方案,这不仅使工期延长,也大大增加了工程造价。

“了解项目情况后,我们立刻组建了以全国工程勘察设计大师刘厚健为总技术顾问、陕西省工程勘察设计大师刘志伟为总负责人的专家团队,深入开展调研评估工作,对多种地基处理方案进行对比分析,最终提出选用SSPG技术进行地基处理的方案。”西北院勘测工程公司副总经理王延辉表示。

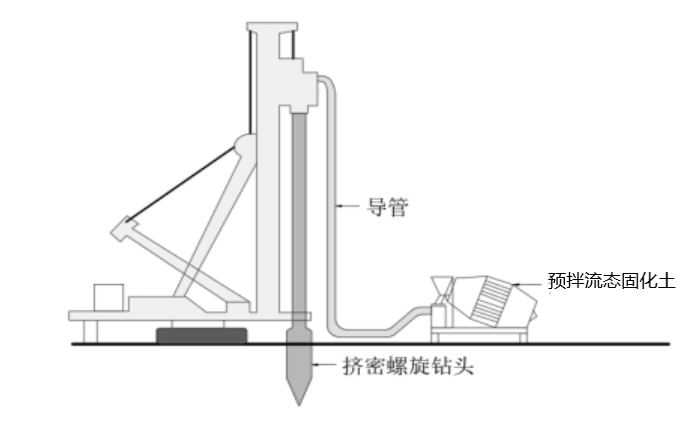

SSPG是西北院针对湿陷性黄土场地地基施工难、造价高而创新性开发出的复合地基处理新技术。“这种技术采用旋挤压灌一体机,利用专用钻具将土体挤压成孔,待机器挤密至设计深度后提钻,同时由孔底向上压灌流态自密实的可固结材料成桩,能实现成孔、压灌一次成桩”,据该技术负责人、陕西勘察设计大师刘志伟介绍,“这一技术能简化施工工序,将单桩施工时间缩短一半以上。桩体可充分利用电厂粉煤灰、矿渣等作为材料,实现固废资源化利用,且噪音小,无扬尘。创新开发出的智能化旋挤压灌一体机可以在线监测施工过程,记录施工参数,实现成桩质量可控。”

据悉,SSPG技术可将软弱地基处理深度提深至地下25米以上,对于湿陷等级高、处理厚度大(大于20米)的场地尤为适用,可有效消除场地湿陷性,提升地基承载力,减少地基施工的人为因素影响,同时与灌注桩工艺相比,最高可节约投资40%。

目前,在SSPG技术的助力下,延安原油储备库工程在自重湿陷性黄土地貌上实现了高效高质施工,充分展示出SSPG技术与原油储备库地基处理的适配性,也为未来在相似地质条件下开展工程施工提供了极具价值的指导范例,将助力同类项目实现高效、经济、安全的建设目标。

技术创新引领业务向新

SSPG技术在延安原油储备库工程的全面成功应用,是西北院以技术创新为驱动,践行“创新、绿色、数智、融合”发展理念的成功实践,也是西北院发挥勘测行业领先技术优势、加快勘测业务转型的生动注脚。目前,该技术已在固原、庆阳、洛川等多处典型深厚湿陷性黄土地区获得了成功试验,未来可为湿陷性黄土、杂填土、素填土、松散和稍密粉土及砂土等场地工程的地基处理提供更好的选择。

近年来,西北院勘测业务以全国工程勘察设计大师刘厚健、陕西省工程勘察设计大师刘志伟为技术带头人,重点突破SSPG技术、压缩空气储能地下硐室技术、无人机勘测技术等前沿领域,并成功应用于中国能建青海省海西格尔木300兆瓦压气储能工程项目地下工程、陕西秦龙电力股份有限公司铜川市压缩空气储能项目、青海那棱格勒抽水蓄能电站勘察等一大批重点工程,技术创新取得显著成效。同时,西北院充分发挥"勘测-设计-施工-检测"全产业链协同优势,通过设立陕西中能北方基础科技有限公司和陕西电堪工程检测有限公司两大专业平台,有效整合市场资源,积极拓展基础工程、深部地下空间开发、生态环境治理及产业园区建设等新兴业务领域,以技术创新引领业务向新,持续提升核心竞争力,形成"技术引领、多元协同、绿色发展"的新格局。

未来,西北院将继续以技术创新为引擎,加速新质生产力培育,为构建以新能源为主体的新型电力系统提供全方位技术支撑和解决方案,为我国能源绿色低碳转型和高质量发展积极贡献西北院力量。