- 来源:江苏院

- 发布时间:2025-05-07

-

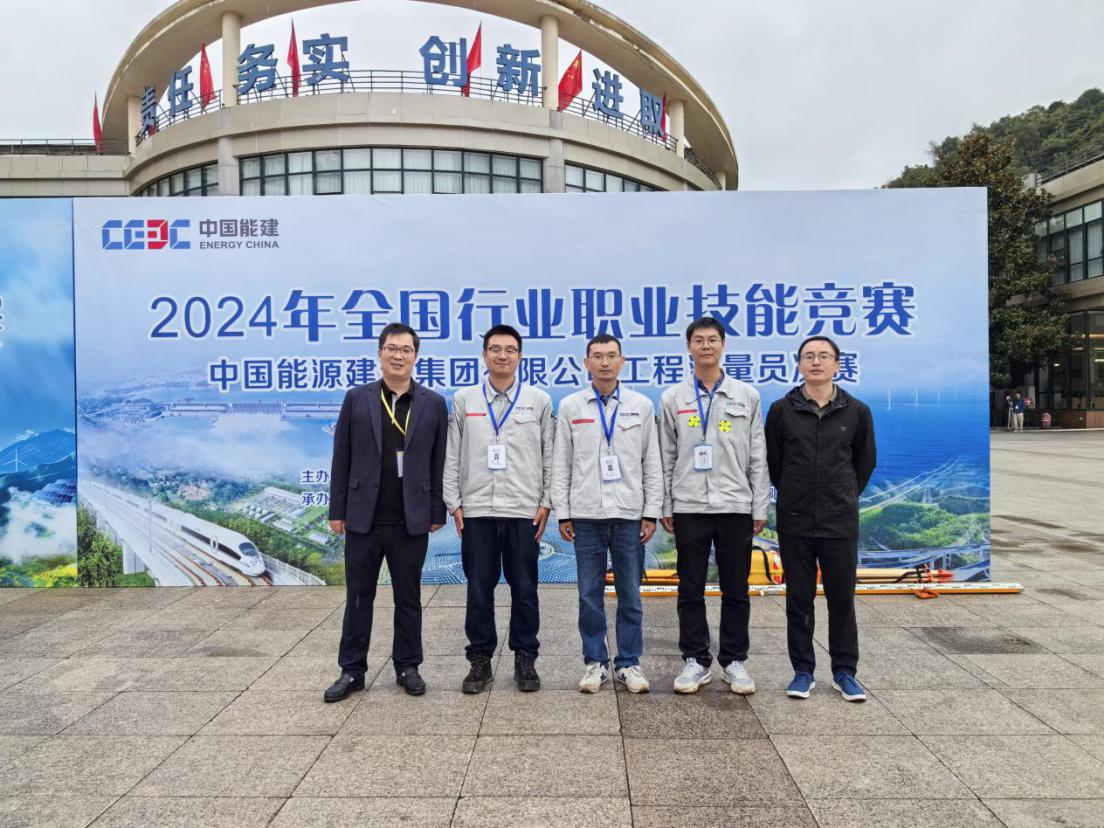

2024年度全国行业职业技能竞赛的领奖台上,来自中国能建江苏院的王威,这个九四年生的年轻人,以绝对的专业技术实力,捧起了测绘行业技能竞技的个人一等奖奖杯。

聚光灯下的王威,红光满面,惹人艳羡。从一名普通的测绘工程师,成长为技术骨干、能建工匠,他仅用了六年的时间。而所谓惊艳众人的"天才瞬间"、所谓快速成长的"开挂人生",不过是他在戈壁荒漠中顶着风沙反复校准仪器的身影,是他在暴雨来临前抢测最后一组数据的专注,更是他把每一个1毫米的误差都当作重大课题来攻克的专业态度。正如他自己常说的:"测绘人的价值,就藏在那些别人看不见的细节里。"

“年轻,就得勤学勤跑勤干!”

2019年,王威毕业于武汉大学测绘专业,刚从校园走出的他加入了江苏院勘测公司测绘工程部。彼时的他未曾想到,自己将与“电”这个字结下不解之缘。入职第一天,师父陈正宇殷切地对他说:“咱测绘人出差很多,外业很艰苦,刚开始时心态要放好”。

此后的多年工作中,这句话时时刻刻在王威脑海里萦绕。他逐渐意识到,测绘虽然辛苦,但每一组坐标背后都是测绘人探索世界的决心:珠峰的测高精度再一次被测绘人刷新的时候、北斗系统实现全球组网的时候。作为测绘人的骄傲油然而生。

他清楚地记得,刚开始工作时,便接触到东吴-吴江南500千伏输电线路工程的平断面图测量,相较于校园中学习的地形测量,平断面测量更加关注地物高度,测量成果由二维地形图变成三维平断面图,王威刚开始对这种作业方式的转变很不适应,但他没有畏难,主动作为,有时间就钻研规范,不懂就追着向老同志请教,工程现场的多次磨炼,他就熟练掌握了输电线路平断面图的内业外流程,学会了电力测绘人的“看家本领”。

这六年,从刚开始只会扶杆扛尺,到可以熟练掌握全站仪、GNSS、无人机、无人船、激光雷达等测绘设备的使用方法;从只会坐标转换、数据格式转换,到可以完成各种工程的内业处理;从刚开始的220千伏输电线路到如今已负责完成了两个特高压输电线路的测量;从刚开始的小型变电站、储能站、升压站的到如今可以负责发电厂、大型变电站的地形测量。六年来,王威从一个电力测量“小白”蜕变成基本掌握各种类型项目测量技术的骨干。面对工作,他总是精神抖擞、斗志昂扬,高质高效完成测量任务,获得了公司2024年度劳动模范。

“最难啃的骨头,交给我!”

输电线路的终勘定位,是电力工程测量中最艰苦的环节之一。输电线路往往穿越高山大川,戈壁荒漠,地形复杂,气候恶劣。

2023年2月,宁夏-湖南±800千伏特高压线路工程终勘进入攻坚阶段,大巴山无人区段需露营完成10余基塔位定位。面对院里首个需野外扎营的项目,王威主动担任2号露营点测量负责人,带领队员背负40斤装备徒步3公里抵达露营点位。晴空突转暴雨冰雹,恶劣天气持续至任务结束。他们每日攀爬800米高差的山地,四天三夜后终将“魔鬼塔位”悉数攻克。

同年5月,和田-民丰750千伏线路工程昆仑山段因主勘人缺席,王威临危受命。面对工程进度压力,他提出“不走冤枉路,一日定多塔”策略,率团队穿越20公里沟壑山地,在日落前完成全部定位。维吾尔族工人赞道:“巴郎子,亚克西!”

从业多年,王威屡战“硬仗”:在疆电送川渝特高压工程中征服最远最险的塔,穿越在陕北-安徽±800千伏特高压输电线路工程青纱帐里……同事称他“硬腿子”,他却淡然道:“山最高、路最远的塔位,总要有人去测。”

“敢闯愿为,才能开新路”

在传统测绘行业,外业依赖人海战术,内业效率低下。王威敏锐意识到,唯有技术创新才能破局。他总是不满足于因循守旧的作业模式,一直思考如何提高工作效率。

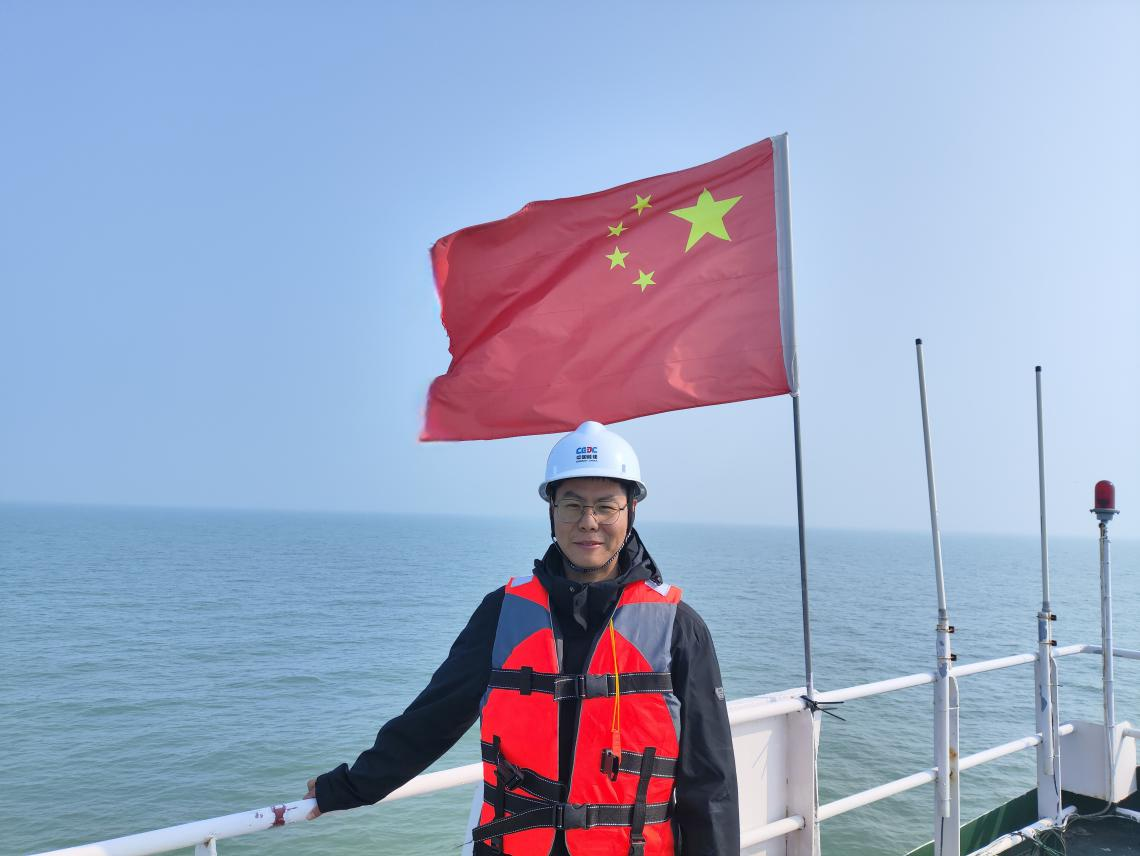

2025年3月,江苏沿海海上风电测量时间紧任务重,王威作为海上风电测量团队的一员,在本次工程中冲锋在前,虽然说大家都是测绘专业出身,但海上测绘作业还很陌生,在这个工程上,经历了他的很多“第一次”:第一次多波束测深设备组装、第一次出海、第一次海上过夜、第一次操作测深设备。多波束测深设备在船体安装位置精确测量是获取海底准确地形的关键,他创新地采用无人机拍摄不同角度船体近景照片,将船体近景照片构建三维倾斜模型,三维倾斜模型可真实地反映出船体的形状,大小,纹理和位置,因此多波束设备相对船体的相对位置可通过三维倾斜模型量取,而传统测量方式需要多人采用卷尺和水平仪操作,精度和效率难以保证。在海上测量这个领域,他敢于做出尝试,勤于学习,终将开启海上测量这条“新路”。

“以匠心丈量梦想”

“《大国工匠》纪录片一直是我最喜欢看的纪录片,我希望向他们一样,以匠心做好测量”,王威立志要成为一名测量匠人。

2024年全国行业职业技能竞赛中,26岁的王威以最小年龄捧起测绘赛项个人一等奖奖杯。这份荣誉背后,是鲜为人知的“双线作战”:白天,他和团队穿梭于疆电送川渝特高压工程的险峻山区;夜晚,与团队在酒店研读备赛资料至凌晨,用工程一线的尘土与灯光交织出备赛的底色。

赛前五天,团队在1:500内业成图环节始终超时。王威想起同事朱号东曾用的“编码法+草图”传统技法,大胆提议回归此法。最终,这项看似“复古”的策略将效率提升30%,成为逆袭关键。决赛现场,面对76支劲旅,他压下紧张,对队友说出“慢慢来,不要慌”。最终团队斩获个人一、二等奖及团体季军,他更被集团授予“能建工匠”称号。领奖时他感慨:“六年翻山越岭的工程路,早把毅力和精度刻进了骨子里。”

正如他常说的:

“每一基铁塔都是时代的坐标,而我们,就是标定坐标的人。”

每一基铁塔的坐标,是测绘人用全站仪、无人机、GNSS,在天地间刻下的精准印记。铁塔连缀成的输电走廊,是现代文明向自然荒野延伸的触角。每一代测绘人都在用坐标,为现代文明刻下专属烙印。